釜山から海を渡った通信使は、まず対馬に厳原に上陸した。通信使が来る度に客館が作られた。対馬に残る客館跡は国分寺にある。1811年、徳川家斉の就任を祝う通信使が来たが、幕府の財政難もあり、江戸ではなく、対馬の厳原で祝賀行事を行うこととなった。そのとき国分寺に客館を作り接待した。客館は壊され、国分寺自体も明治に火災で焼失したが、山門自体は焼けずに残った。

なお、宗氏の菩提を弔う万松院には朝鮮国王から贈られた三具足がある。

2019年2月18日月曜日

日光輪王寺大猷院鉄燈篭

大猷院は徳川家光の法号である。家康を祀る日光東照宮に隣接する輪王寺境内にある。家光を祀る大猷院の前庭には鉄燈篭がおかれている。大猷院のそばには御三家、その手前には家臣の奉納した燈篭が左右一対ずつ並べられている。その中に、朝鮮の孝宗が贈った燈篭もある。

これは1655年の第6回通信使が日光に来たときに送ったもので、他の燈篭と異なり、竿部分が膨れていない直線型をしている。そこに国王が贈った旨の銘が刻まれている。

また、このとき孝宗真筆の「霊山法界 崇高浄院」という書と、国書を入れた箱、大猷院前で唱えた祭文、銀製香炉、楽器などがもたらせれ、輪王寺に渡された。これらは輪王寺宝物殿に保管され、不定期に公開されている。

東照宮朝鮮鐘

徳川家康を祭った東照宮。1636年に陽明門などが出来上がった。この年に来日した第4回通信使は幕府の突然の要請によって日光東照宮に遊覧している。朝鮮仁祖のときである。その後、1643年に家綱誕生祝賀のために来日した第5回通信使のときには、東照宮の落成祝賀を兼ねて、正式に東照宮を参拝した。この時は仁祖真筆の「日光浄界、彰孝道場」という額、鐘、香炉、蝋燭台、花瓶などが準備された。

このとき同時に三具足が贈られ保管されていたが、1812年の火災により焼失し、改めて日本側で作り家康の墓の前に置かれている。

2019年1月22日火曜日

清見寺(興津)

清見寺(静岡興津)

清見寺は東海道の交通の要衝に奈良時代創建と伝えられる寺で、足利尊氏や徳川将軍家の保護を受けていた。山が海に迫る風光明媚な場所である。境内全体が国指定の朝鮮通信使遺跡である。

清見寺は朝鮮通信使の迎賓館として使われ、第1回と3回の通信使はここに宿泊した。住職と通信使が交流した多くの漢詩などが残る。これらはユネスコ世界の記憶登録「清見寺朝鮮通信使詩書」として登録された。登録されたのは全部で48点である。本堂にあたる大方丈に通信使の扁額が多く飾られ、漢詩などを見ることが出来る。

これは宜野湾王子尚容朝暘の書

早雲寺(箱根)

早雲寺(箱根湯本町)

早雲寺は小田原北条氏の寺である。北条早雲の遺命により北条氏綱が建立した。1580年、豊臣秀吉の小田原攻めのときに、北条氏滅亡とともに灰燼に帰した。その後、寛永年間(17世紀前半)に再建された。寺は旧東海道沿いにある。

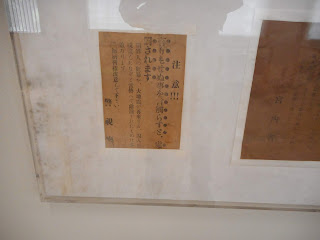

この寺に、1665年の朝鮮通信使の時、写字官であった金義信(号は雪峯)が揮毫した扁額が2枚ある。揮毫した金義信は1603年生まれ。1637年に科挙に合格した文人である。韓国では「石峯体」という書体を引き継ぐ代表的な人物で、端雅な字体で知られている人物で、1643年(家綱誕生祝賀、日光まで)と55年(家綱就任祝賀 日光まで)の2回にわたって、写字官として通信使に加わって来日した。金義信の揮毫は早雲寺以外にも彦根、浜松に残っている。

通信使は、当時、文化的に進歩していた朝鮮文化に触れられる絶好の機会である。そのため各地で漢詩の交換や揮毫を求める人が集まってきた。早雲寺の額もその一つである。

早雲寺の惣門には山号である「金湯山」の文字と「朝鮮国雪峯」の文字が書かれる。

一方本堂にあたる大雄殿の中には「方丈」と書かれた額がかかる。大雄殿は内部を公開する日があり、この日は直接額を見ることが出来る。

唐人揃い(川越)

川越氷川神社(川越市)

川越市の川越氷川神社では江戸時代の1650年頃から川越祭りが行われていた。18世紀には附祭りで「唐人揃い」という行列が人気を博した。唐人は外国人を指す言葉で、朝鮮通信使行列のことである。

朝鮮通信使は、第3回までの「回答兼刷還使」も含めて計12回派遣されている。最後の通信使を除いて江戸まで来ている。通信使と多くの識者が交流し、庶民も行列見学に集まった。庶民からすれば一生に一回、外国文化に触れられるかどうかの絶好の機会であった。江戸に近い川越からも行列を見学に行った日記が残っている。

異国の服装、音楽などに接した庶民は、各地でそれを再現した。中に通信使行列を絵馬として奉納したり、人形にすることもあった。川越には通信使がきたことはないが、行列は人気が高く、その様子は絵巻に残っている。川越で通信使行列が行われたのは、川越祭りが江戸の天下祭り(神田明神、日枝神社)の形式に影響を受けていることも関係あるかもしれない。

また、朝鮮通信使絵馬が、1716年に氷川神社に奉納されている。通信使の絵柄は、1711年に江戸に来た通信使に影響をうけたのかもしれない。

なお、絵巻の複製は「川越まつり会館」で見ることが出来る。

川越祭りの通信使行列は、明治に入り行われなくなった。のちに2005年に「多文化共生・国際交流パレード」として新に「川越唐人揃いパレード」が行われ、その後、毎年11月に開催されている。

神田明神の通信使行列

平将門を祭っている神田明神。江戸時代、神田祭に際して、附祭として通信使行列が行われることがあった。行列は江戸の中を練り歩いた後、朝鮮馬場で休憩したのち、将軍の前に繰り出したという。神田明神の資料館には通信使行列の人形復元や、通信使行列が描かれた絵が展示されている。

江戸時代、神田祭と各年で行われた日枝神社の山王祭でも、附祭りに通信使行列が行われ、人気を博した。こちらも日枝神社の資料館で通信使行列を描いた浮世絵を見ることが出来る。

2019年1月19日土曜日

朝鮮馬場

曲芸の馬は、少なくとも18世紀初めまでに科学技術館付近に移された。19世紀半ばの江戸切り絵図では江戸城と田安家、清水家の間に「朝鮮馬場植溜」の文字が見える。

曲芸は、対馬藩邸で予行演習を行った後、将軍に披露した。それに続けて庶民の前でも披露した。この曲芸は異国の祭りとして広く影響を与えた。江戸でも、日枝神社、神田明神の祭りで通信使行列が行われたし、各地で同様の行列が行われた記録がある。

2019年1月18日金曜日

2019年1月14日月曜日

東本願寺(浅草)

台東区西浅草(銀座線田原町)

1591年創建の寺院。1682年以来、朝鮮通信使の宿所であった。それ以前は馬喰町の誓願寺が宿所であったが、1657年の明暦の大火をきっかけに新たな宿所として指定された。

また、東本願寺は近代朝鮮の舞台になった場所と言うことでもあった。1876年の江華条約後が結ばれ、1878年に釜山の東本願寺が布教を開始した。朝鮮では、近代最古の日本寺院である(文禄慶長の役前にも釜山に日本寺院はあった)。

日本に関心をもち、釜山東本願寺に出入していた僧侶の李東仁は1879年、金玉均らの後援をうけて日本に密出国して、京都東本願寺を経て1880年に浅草東本願寺に来た。浅草に滞在した李東仁は、東本願寺の僧侶である寺田福寿の紹介で福澤兪吉と出会い、日本の事情を学んだ。

李東仁は1880年に帰国して、金玉均らに日本事情を報告した。81年金玉均が王命で日本に来たが、それを聞いた福澤諭吉が寺田を、金の滞在している京都まで送り、東京まで同道させたという。

丹那トンネル殉職碑

熱海、来宮駅より徒歩

東海道線が開通したとき、箱根を越えることが出来なかった。そのため、箱根を迂回して現在の御殿場線を走るルートで建設された。

その後箱根を越えるために、1918年に丹那トンネルの掘削が始まった。1925年に完成する予定であったが、難地盤によるトンネル崩落や大出水、北伊豆地震により工事は大幅に遅れ、開通したのは1934年であった。記録に寄れば犠牲者は67名である。

丹那トンネルの熱海口上には丹那神社と殉職者氏名を刻んだ殉職碑がある。その中には朝鮮人の名前も含まれている。静岡県朝鮮人年表には多くの丹那トンネル(熱海線)関係の記事が掲載されているが、それによれば、1923年8月15日の静岡新報に、熱海線泉越トンネル工事、有馬組の450人中200余が朝鮮人という記事がでているそうである。

朴敬元飛行士慰霊碑

朴敬元飛行士慰霊碑

熱海市梅園町熱海梅園内(熱海、来宮駅よりバス、徒歩)

慰霊碑は梅園内の韓国庭園入口にある。朴敬元は1901年大邱生まれ、1925年立川にあった飛行機学校の操縦科に入学した。帰郷飛行を模索した朴敬元は、逓信大臣小泉又次郎の後援を受けて、朝鮮を経て満州まで親善飛行をしようとした。女性による初めての日本海横断飛行になる予定であった。

1933年8月7日、青燕に乗った朴敬元は、午前10時35分、羽田飛行場を離陸したが、悪天候の雲のの中、針路を見失い、11時25分、熱海市の玄岳(くろたけ)に激突した。遺体は地元の人により火葬され、墜落現場には慰霊碑を建てた(未見)。

韓国庭園は2000年、森元首相と金大中元大統領が熱海で首脳会談を行い、熱海梅園を訪れたことを記念した作られた韓国式庭園である。

2019年1月13日日曜日

関東大震災犠牲同胞慰霊碑

慰霊碑は1947年3月1日「革命記念日」に「在日本朝鮮人連盟中央総本部」が立てたものである。もともと船橋市本町にあったが、1963年に馬込霊園に移された。碑文には、震災後、6300余名(実際の数字は諸説あり)の朝鮮人が殺され、負傷者は数万に達したとある。

慰霊碑の左手には「法界無縁塔」がある。1924年に船橋仏教会によって建立された。1923年9月4日船橋駅北口付近で朝鮮人53人(37人説もある)が殺害され、付近の火葬場のそばに埋められた。その後朝鮮から調査が来るというので、掘り起こして火葬して近くの田圃に埋められたという。無縁塔は船橋市本町2丁目816番地の火葬場付近に建てられていたが、環境に合わなくなったので、1967年に馬込霊園に移された。移設の時に発掘が行われ、百体近い遺骨が収容されたという。

故大川常吉氏之碑

横浜市鶴見区東漸寺(鶴見より市営バス潮田4丁目下車)

大川常吉の顕彰碑。大川は関東大震災当時、鶴見警察署長であった。朝鮮人に対する流言飛語が飛び交う中、朝鮮人を保護した。朝鮮人を総持寺境内に収容した後、鶴見警察に移した。大川は押し寄せる群衆に対して命を賭して朝鮮人を守ったという。

関東大震災殉難朝鮮人慰霊之碑

横浜久保山墓地(京浜急行南太田駅よりバス、タクシー)

久保山墓地に横浜市大震災横死者合葬之碑がある。氏名不詳で引き取り人のいない3300名を埋葬した碑で、となりには埋葬墓の土饅頭がある。この手前に関東大震災殉難朝鮮人慰霊之碑が建つ。石橋大司氏が1974年に建てたものである。石塔には「少年の日に目撃した一市民建之」と彫られる。石橋は、1923年9月3日、避難の途中、久保山の電信柱に縛られた朝鮮人の遺体を目撃していた。関東大震災韓国人慰霊碑

横浜市南区堀ノ内町宝生寺(横浜市営地下鉄吉野町駅下車徒歩15分)

1971年建立。横浜は関東大震災による朝鮮人虐殺が早くから行われたとされる。宝生寺は、在日朝鮮人の同胞救済団体、愛隣園を主催した李誠七氏によって、虐殺された朝鮮人の供養を依頼された寺である。他の寺が拒否した中、宝生寺の住職だけが供養を引き受け、法事が行われた。

この寺の近くの掘割川にかかる中村橋、天神橋は多くの朝鮮人が殺害されたところである。

朝鮮人納骨塔

横浜市港北区菊名蓮勝寺(菊名駅下車)

関東大震災で殺害された朝鮮人の納骨塔。社会運動家の村尾履吉氏が、自宅前に積み上げてあったいた遺体を引き取り、三沢墓地に埋葬し、1933年に納骨塔を建立した。1946年、村尾氏が死亡した後、社会運動家の李誠七の手によって遺骨を三沢墓地から勝蓮寺に移された。納骨塔にならんで「朝鮮人納骨塔転徒改葬祈念碑」と「韓国人墓地改修記念碑」がならぶ。

朝鮮人納骨塔は1933年、村尾の手によって建立。漢字の脇には、ひっそりと目立たないようにハングルも彫られている。これは1918年頃渡日したキリスト教社会事業家の李誠七によるものと考えられている。李誠七と村尾は互いに協力関係にあったからである。碑文は「됴션인 납골탑」と、当時の書き方で書かれている。現在なら「조선인 납골탑」である。旧式のハングルを彫った金石文は日韓含めて珍しい。韓国は漢文主体であったし、日本でもハングルで碑が彫れる環境になかったからである。

関東大地震韓国・朝鮮人殉難者追悼碑

関東大地震のとき、多くの朝鮮人が殺害された。特に、荒川の新四つ木橋付近では自警団だけでなく、軍隊も出動して朝鮮人を殺害した。

虐殺の背景には東京で増加した朝鮮人労働者に対する拒否感、3.1独立宣言に対する日本国内の感情があるとされる。

遺体は新四ツ木橋近くの川原に埋められたが、後に掘り出されてどこかに持ち去られてしまった。のちに発掘を試みたが、遺骨が出てくる事は無かった。

碑は2009年、「関東大震災時に虐殺された朝鮮人の遺骨を発掘し追悼する会『一般社団法人ほうせんか』の建物横にある。このそば、堤防道路に向かって登っていく道路が、当時新四つ木橋へ至道路であった。

虐殺の背景には東京で増加した朝鮮人労働者に対する拒否感、3.1独立宣言に対する日本国内の感情があるとされる。

遺体は新四ツ木橋近くの川原に埋められたが、後に掘り出されてどこかに持ち去られてしまった。のちに発掘を試みたが、遺骨が出てくる事は無かった。

碑は2009年、「関東大震災時に虐殺された朝鮮人の遺骨を発掘し追悼する会『一般社団法人ほうせんか』の建物横にある。このそば、堤防道路に向かって登っていく道路が、当時新四つ木橋へ至道路であった。

荒川河川敷(当時は荒川放水路竣工前で、浚渫工事が行われていた

関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑

墨田区横網公園(両国駅)

関東大震災、東京大空襲の死者を追悼した東京都慰霊堂の横にある。1923年9月1日関東大震災が発生した。通信が途絶した状態で、朝鮮人に関する流言飛語が飛び交い、多くの朝鮮人が殺害された。その数は資料によって異なり、少ないもので233名、多いものでは6000名に及ぶ。この追悼碑は震災50周年にあたる1973年9月に、多くの犠牲者が出てきた被服廠跡である横網公園内に建立された。

李王家供養塔

李家先祖の供養塔

李家童男童女供養塔

多磨霊園内。

李垠が1955年に建立した仏式供養塔。2基建っているが、向かって右の宝篋印塔は先祖供養のための塔、左の墓石形式は子どものためのものである。具体的には1922年、ソウルで急死した息子の晋の供養塔である。

李家童男童女供養塔

多磨霊園内。

李垠が1955年に建立した仏式供養塔。2基建っているが、向かって右の宝篋印塔は先祖供養のための塔、左の墓石形式は子どものためのものである。具体的には1922年、ソウルで急死した息子の晋の供養塔である。

朝鮮独立宣言1919・2.8記念碑

韓国YMCA(水道橋)

独立宣言記念碑は韓国YMCAの玄関前にある。

1919年2月8日、日本に留学していた朝鮮人留学生によって独立宣言が発表された。パリでは、同年1月から、第一世界大戦の講和会議が開かれていた。会議は18年に米国のウィルソン大統領が発表した14カ条の原則に従って行われた。ウィルソンの原則の中には、民族自決が含まれていた。在米朝鮮人や上海の新韓青年党は独立の意思を示したが、無視された。この流れの中で日本の留学生も18年末から準備した独立宣言が発表され、ソウルで発表された3.1独立宣言の導火線となった。

韓国YMCAは1906年、朝鮮基督教青年会として発足した。1905年に締結された第2次日韓協約により、韓国公使館が閉鎖され、留学生も監視対象になっていった。YMCAは宗教施設であるため、日本当局の監視も弱く、留学生が集まる場所となっていった(まったく監視がされなかったわけではない)。YMCAも留学生の保護を行ってきた。このためYMCAが独立運動の拠点となっていったといえる。在日本韓国YMCAには2.8独立宣言記念展示室がある。なお、独立宣言が行われた当時の朝鮮YMCAの場所は、原位置とは異なる。

2019年1月12日土曜日

李垠邸(戦後)

大田区田園調布5-28(田園調布駅) 現存せず

廃線により李垠夫妻は紀尾井町の家を手放した。1952年サンフランシスコ平和条約発効とともに日本国籍を喪失し、無国籍状態になった。1957年に日本国籍を取得した。その後1962年に韓国籍を回復し、63年に韓国に帰国した。帰国したときは脳卒中で人事不省の状態だったという。その時住んでいたのが、この付近であった。

廃線により李垠夫妻は紀尾井町の家を手放した。1952年サンフランシスコ平和条約発効とともに日本国籍を喪失し、無国籍状態になった。1957年に日本国籍を取得した。その後1962年に韓国籍を回復し、63年に韓国に帰国した。帰国したときは脳卒中で人事不省の状態だったという。その時住んでいたのが、この付近であった。

楽寿園

三島市一番町(三島駅前)

李垠の別荘。元々小松宮彰仁親王の別荘であったが、1911年に李垠の別荘となった。李垠はここに数回来ているが、1922年、朝鮮に帰国中に、連れて行った幼い李晋が休止した後、しばらく夫妻で静養したという。李垠は客館である楽寿館の向かいにある梅御殿で生活していた。庭には朝鮮石塔と朝鮮燈篭がある。

(朝鮮石塔)

(朝鮮燈篭)

登録:

コメント (Atom)